人が惹きつけられる色は?看板デザインに大切な色の仕組み

看板はお客様にお店の印象を記憶させます。使用する色によって、戦略的に記憶に残すことが大切です。今日は、看板に使える「人が惹きつけられやすい色」をご紹介します。

まずは、色の仕組みを理解する

人が惹きつけられやすい色は、色の仕組みを理解するとカンタンにわかります。早速、色の仕組みを見ていきましょう。

色は、「色合い」「明るさ」「鮮やかさ」の3つの要素から構成されています。

世の中にある色は、すべてこの3つの要素が絡み合い、存在しています。それぞれの要素を簡単にご説明します。

色合い

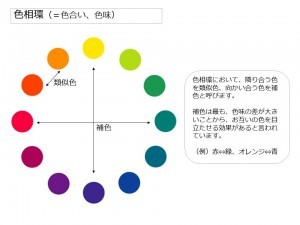

色合いは、「色相」という指標で表します。下の図を見るとわかりますが、赤→オレンジ→黄色→緑→青→紫...と、色はつなげていくと1つの環を作ります。この環を「色相環」と言います。

色相環の中で、隣り合う色を「類似色」、向かい合う色を「補色」と呼びます。類似色は似た色を表すため統一感を生み出す一方、補色は対峙する色のため、お互いの色を目立たせる特徴があります。

明るさ

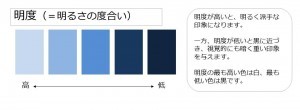

明るさは、「明度」という指標で表します。明度が高いと、明るく派手な印象を与え、明度が低いと、黒に近づき暗く重い印象を与えます。

色の中で、最も明度が高い色が白、明度が低い色が黒とされています。

鮮やかさ

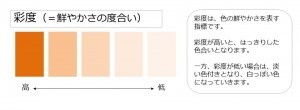

鮮やかさは、「彩度」という指標で表します。彩度が高いと、原色に近いはっきりとした色になり、彩度が低いと淡く白っぽい色となります。

柔らかな色を表現したければ彩度を低め、逆に強い色を表現したければ彩度を高めると、イメージに近い色になるでしょう。

人が惹きつけられやすい色とは?

色の仕組みを理解したら、いよいよ本題です。

人が惹きつけられやすい色には、「見やすさ」と「色の組み合わせ」が重要になります。

「見やすさ」には、形と文字の2種類の見やすさがあります。看板の場合は、この2種類の見やすさを満たしてあげることが大切です。

また、「色の組み合わせ」には、先ほどご紹介した色の3つの構成指標の調整がカギとなります。色合い・明度・彩度をどう調整し、色を組み合わせるかによって、人の目が惹きつけられるかどうかが決まるのです。

具体的には、次のように差をつけるとよいでしょう。

明度に差をつける場合

明度に差を付ける場合は、背景色を暗く、文字色を明るくすることで、見やすい色の組み合わせを実現します。背景色を明るく、文字を暗くしても同様の効果が見えるでしょう。

彩度に差をつける場合

彩度に差をつける場合は、背景色を鮮やかな色、文字色を淡い色にすることで、見やすい色の組み合わせとなります。逆に背景色を淡く、文字を鮮やかにしてもよいでしょう。

色相に差をつける場合

色相に差をつける場合は、色相環の補色となる色を組み合わせましょう。背景色と文字色を対峙する色にすることで、目立つインパクトあるデザインができます。

ただし、補色の組み合わせについては、人によって不快感や違和感を与えることもあります。そのため、色の色相・明度・彩度を調整しながら、マイナスな印象を与えないように注意しましょう。

ワンポイントアドバイス

人は、物の形を認識する際に、青や紫といった寒色に比べて、赤や黄色のような暖色のほうが認識しやすいと言われています。また、明度・彩度が高い色のほうが、人の目に入りやすいと言われています。

実際に、危険を示す色として使われる黄色と黒の組み合わせですが、黄色が背景、黒が文字色に使用されることが多くなっています。これは、人の認知しやすい色の組み合わせで作られているからです。

看板を製作する際には、背景色を暖色にし、明度や彩度を高めることで、人の目を惹きつけます。デザインを考える際には、ぜひ参考にしてください。

まとめ

色には、人の目を惹きつけやすい色や組み合わせもあれば、そうではない色・組み合わせが存在します。せっかく自慢のお店が出来上がっても、看板のデザインや色によって、お客様に認知されづらい...なんてことがあっては残念です。

看板の色にまで、細かく気遣い、集客効果を最大化する看板を製作・設置していきましょう!